Der Frühling kommt und die Sonne scheint an vielen Tagen schon sehr ausdauernd. Was wäre da schöner, als die wundervolle Sonneneinstrahlung für eigene klimafreundliche Energie zu benutzen. Das ist durch die Installation einer Solaranlage auf dem Dach möglich, aber auch mit einer kleineren Anlage für Balkon oder Garten. Die sogenannten Mini-Photovoltaik (PV)-Anlagen oder Steckersolargeräte bieten sowohl zur Miete Wohnenden als auch Eigenheimbesitzern einen einfachen Einstieg in die Nutzung von Solarenergie. Installation, Anmeldung und Inbetriebnahme werden immer unkomplizierter. Die Solarpanels können beispielsweise im Garten, auf kleinen Dachflächen, an Hauswänden oder am Geländer eines Balkons angebracht werden. Letzterer Einsatz hat dazu geführt, dass die Mini-PV-Anlagen auch als Balkonkraftwerke bezeichnet werden. IMTEST beantwortet 10 Fragen, um aufzuklären, ob die Solarstromerzeugung wirklich so einfach ist.

Balkonkraftwerk-Test: Modelle zwischen 800 und 900 Watt auf dem Prüfstand

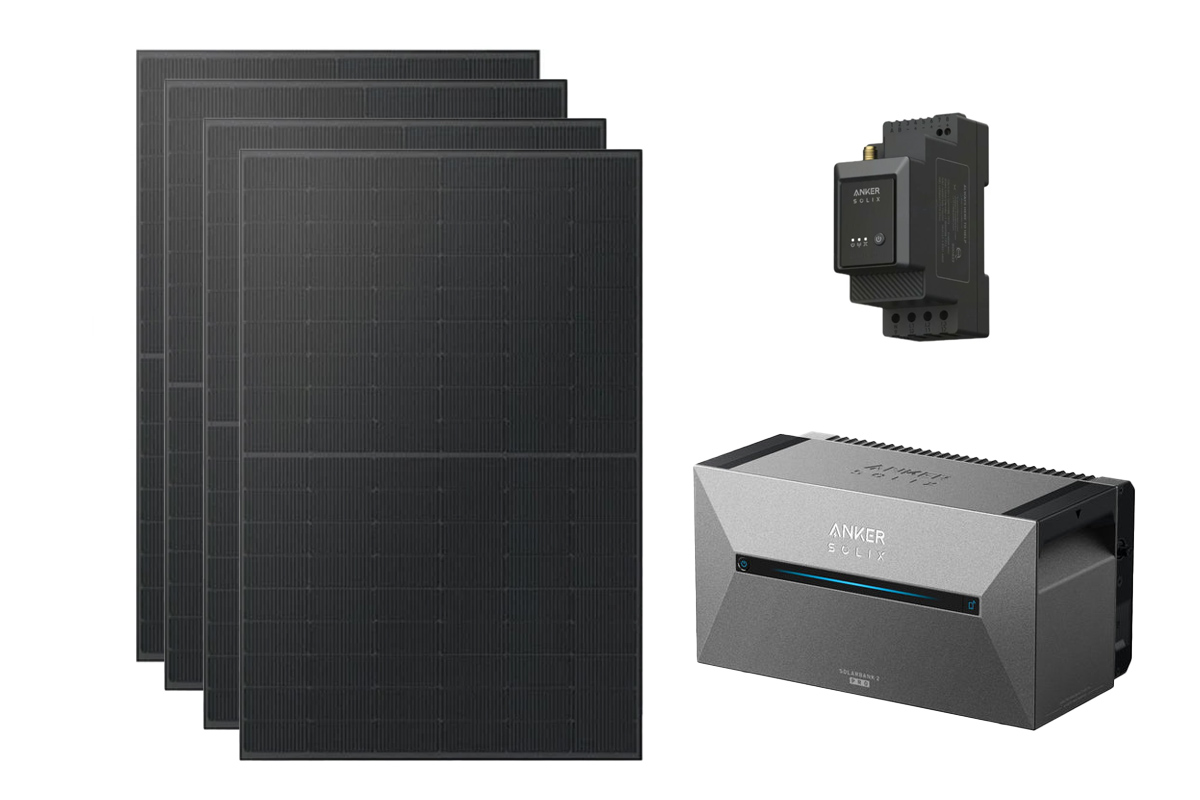

IMTEST stellt 5 Modelle von Top-Marken, wie Jackery, Anker Solix und Kleines Kraftwerk, auf den Prüfstand. Es sind sowohl Modelle mit als auch ohne Speicher im Test dabei.

1. Aus welchen Komponenten besteht ein Balkonkraftwerk?

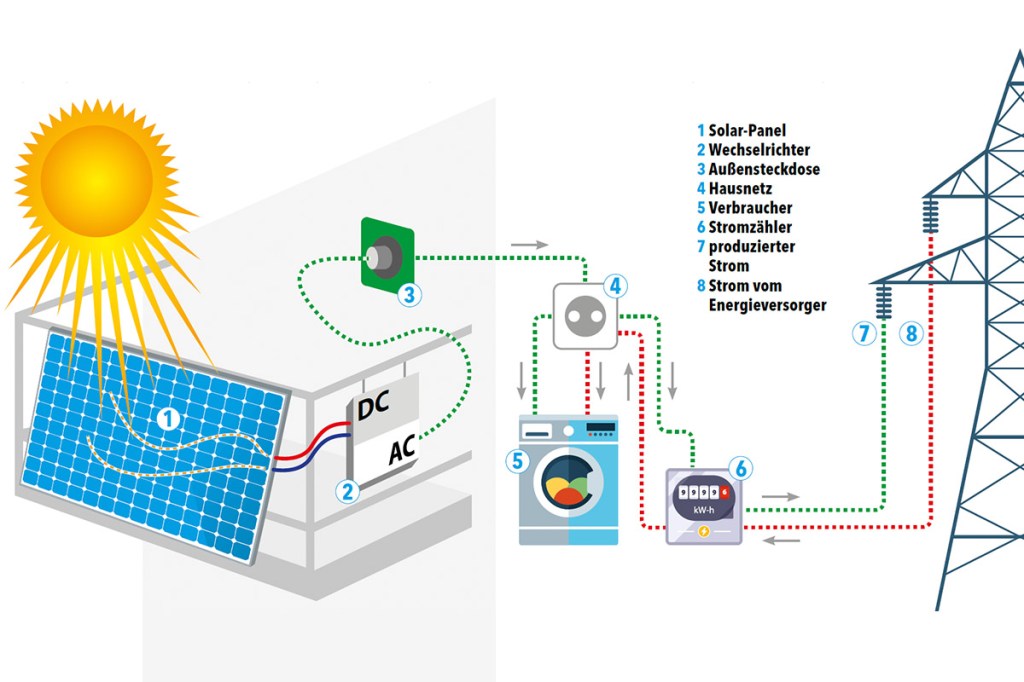

Eine Mini-PV-Anlage besteht im Wesentlichen aus drei Bestandteilen: Solarpanel(s), Wechselrichter und Verkabelung. Zum Teil ist es zudem sinnvoll eine Speichereinheit zu integrieren (siehe dazu auch Frage 7). Meist kommt es platzbedingt infrage, ein oder zwei Solarmodule aufzustellen beziehungsweise am Balkongitter zu befestigen. Es gibt aber auch viele Anbieter, etwa Kleines Kraftwerk oder Anker Solix, die Sets mit bis zu vier Panels bereithalten.

Diese wandeln dann die Energie aus dem Sonnenlicht in elektrischen Strom um. Solarpanels können allerdings nur Gleichstrom produzieren. Im Haushalt wird aber 230-Volt-Wechselstrom benötigt. Daher ist es wichtig, vor der Einspeisung ins Hausnetz einen Wechselrichter zwischenzuschalten. Dieser wandelt den Strom dann so um, dass elektrische Geräte, wie etwa Kühlschrank, Computer oder Spülmaschine, ihn auch nutzen können.

Bei der Verkabelung ist bereits beim Kauf darauf zu achten, dass sowohl die Länge der Kabel für den eigenen Aufbau ausreicht als auch die Anschlüsse der Komponenten zusammenpassen. Besonders einfach ist das, wenn man sich für ein Komplett-Set eines Anbieters entscheidet.

2. Ist eine Mini-PV-Anlage wirklich „mini“?

Jein. Im Vergleich zu einer Solaranlage auf dem Dach ist ein Balkonkraftwerk klein. Die meisten Solarpanel messen aber dennoch knapp zu 1,7 mal 1,1 Meter und wiegen um die 20 bis 30 Kilogramm. Ganz wichtig ist also, vorher auszumessen, ob ausreichend Platz für die ausgewählten Module da ist. Außerdem lohnt es sich meist eine Trage-Hilfe für den Aufbau zu organisieren.

Sollen zwei oder mehr Module zusammengeschlossen werden, ist es wichtig auf die richtige Schaltung zu achten. In guten Montageanleitungen ist erklärt, ob eine Reihen- oder Parallelschaltung vorzunehmen ist. Ansonsten hängt diese Entscheidung vom verwendeten Wechselrichter und dessen Betriebsbedingungen ab. Die angegebenen Maximalwerte für Eingangsstrom und -spannung dürfen durch den Aufbau nicht überschritten werden, sonst droht eine Beschädigung der Komponenten.

Aber Vorsicht: In Europa ist die Obergrenze für Balkonkraftwerke – also für die Leistung, die ins Hausnetz eingespeist werden darf – auf 800 Watt festgelegt. Sollen also mehrere leistungsstarke Panels zusammen in Betrieb genommen werden, kommt es auf die richtige Wahl des Wechselrichters an. Denn auf dessen Ausgangsleistung bezieht sich der Wert. Eine höhere Panel-Leistung ist also erlaubt und sogar sinnvoll, solange der Wechselrichter nur 800 Watt ins Hausnetz weiterleitet. Können die Panels beispielsweise bis zu 2.000 Watt leisten, produzieren sie auch bei nicht-optimalen Bedingungen noch die maximal erlaubte Einspeisemenge. Wer noch mehr Leistung möchte, kann sich auch für eine größere Solaranlage entscheiden. Dann gilt diese allerdings nicht mehr als Balkonkraftwerk und andere Vorschriften greifen.

3. Wie funktioniert die Installation?

Laut Werbung soll der Aufbau eines Balkonkraftwerks ganz einfach sein: Die beiliegende Halterung zum Beispiel am Balkongitter anbringen, Solarmodul befestigen und mit dem Wechselrichter verbinden. Nach der Verbindung mit dem Hausnetz kann die grüne Stromerzeugung beginnen. Wie so ein Aufbau aussieht, zeigt IMTEST hier.

Vorher ist es allerdings ratsam, noch zwei Sicherheitsfragen abzuklären: Zum einen, ob das Balkongitter das zusätzliche Gewicht der Solarpanel tragen kann. In Mietshäusern kann hierbei in der Regel die Hausverwaltung weiterhelfen. Zum anderen kann insbesondere bei älteren Häusern eine Überprüfung der Leitungen sinnvoll sein, damit später kein Kabelbrand entsteht.

Weitere Tipps: Wegen des Gewichts der meisten Solarpanels ist eine Tragehilfe sinnvoll und Montage-Handschuhe schützen vor scharfen Kanten. Wer lieber mit leichten Panels hantieren will, kann zudem zu Sets mit flexiblen Modulen aus Kunststoff, etwa von Jackery, Kleines Kraftwerk oder Anker Solix, greifen. Diese sind in der Regel aber weniger leistungsstark als die Gegenstücke aus Glas.

4. Welche Genehmigungen sind erforderlich?

Balkonkraftwerke sind vor allem für diejenigen interessant, die kein Eigenheim besitzen. In einer Miet- oder Eigentumswohnung sollte man vor dem Kauf allerdings die vermietende Partei, Wohnungsbaugesellschaft und/oder die Eigentümerversammlung informieren. Zwar dürfen Balkonkraftwerke seit Juli 2024 nicht mehr ohne triftigen Grund – beispielsweise Denkmalschutz des Gebäudes – abgelehnt werden. Aber ein Mitspracherecht, wie genau man die Mini-PV-Anlage am Haus anbringen darf, besteht weiterhin.

Darüber hinaus muss in jedem Fall eine Anmeldung der Mini-PV-Anlage erfolgen. Seit März 2024 ist dies allerdings nur noch im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur erforderlich, aus dem dann der eigene Netzbetreiber Bescheid bekommt. In der Regel kann diese Anmeldung über ein Online-Formular erfolgen. Dafür müssen beispielsweise technische Details über die Anlage eingegeben werden, die oft schon als Infoblatt beiliegen.

IMTEST erklärt: Balkonkraftwerk im Marktstammdatenregister anmelden

Wie funktioniert eigentlich die korrekte Anmeldung eines Balkonkraftwerks im Marktstammdatenregister? IMTEST hat den Prozess ausprobiert.

5. Welche weiteren Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Ein weiterer wichtiger Planungspunkt beim Kauf ist darüber hinaus die Verkabelung. Je nach Bauart des Balkons kann es notwendig sein, ein längeres oder kürzeres Kabel für die Anlage zu besorgen. Einige Anbieter ermöglichen bei der Bestellung des Steckersolargeräts sowohl eine Wahl der Kabellänge als auch des Steckers. Wer noch keine Außensteckdose besitzt, für den kann sich die Installation einer Wieland-Steckdose lohnen. Diese bietet einige zusätzliche Sicherheitsaspekte und ist daher nach Ansicht des Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) zu empfehlen. Wer allerdings bereits eine normale Außensteckdose besitzt, für den ist es wesentlich einfacher und seit März 2024 auch ausdrücklich erlaubt, den Schukostecker zu benutzen.

Balkonkraftwerk anschließen: Wieland- oder Schuko-Stecker?

Viele Balkonkraftwerke sind mit einem haushaltsüblichen Schuko-Stecker ausgestattet. Ist das sicher und gesetzeskonform? IMTEST klärt auf.

Apropos Sicherheit: In allen Fällen lohnt es sich, bei der Haftpflicht- oder Hausratversicherung nachzufragen, ob das geplante Balkonkraftwerk im bestehenden Vertrag mitversichert ist oder ob dieser angepasst werden muss. Eine gesonderte Versicherung extra für die Mini-PV-Anlage, wie sie im Internet zum Teil angeboten wird, lohnt sich hingegen meistens nicht.

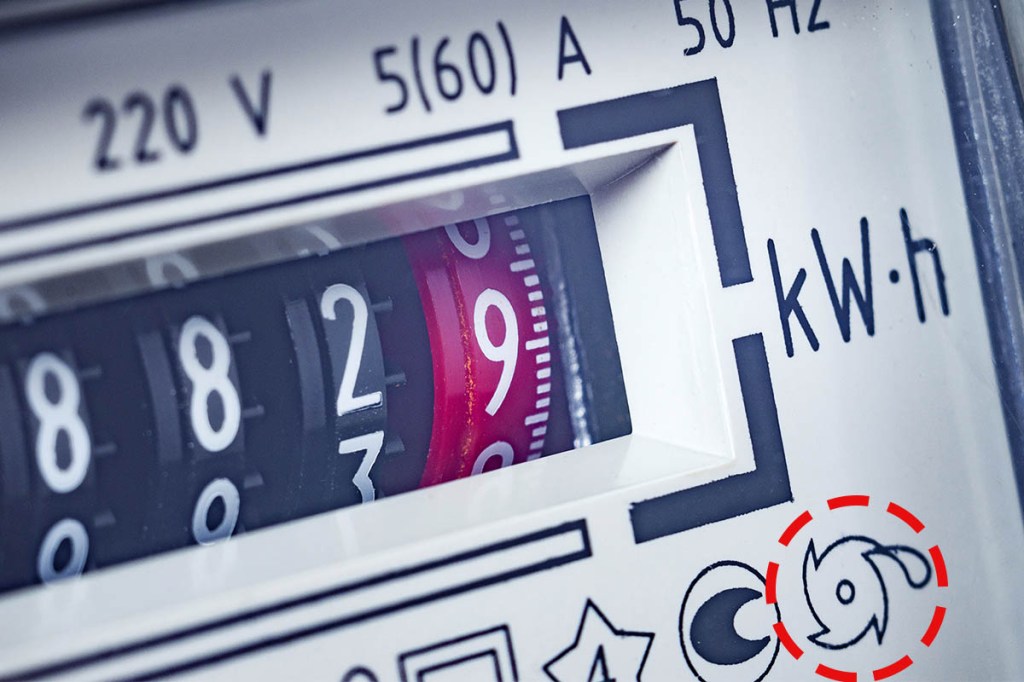

Wichtig ist darüber hinaus ein Zähler, der nicht rückwärtslaufen kann. Das wäre in Deutschland nämlich eine Straftat. Dieser wird, falls noch nicht vorhanden, oft kostenlos vom Netzbetreiber ausgetauscht. In der Wartezeit dürfen Nutzende ihr Balkonkraftwerk nach aktueller Gesetzeslage aber schon anschließen und betreiben.

6. Wie sieht der ideale Standort für ein Balkonkraftwerk aus?

Besonders viel Strom erzeugen Solarmodule immer dann, wenn sie schattenfrei und möglichst lange in der prallen Sonne stehen. Die Ausrichtung nach Süden ist demzufolge besonders ertragreich. Treffen die Strahlen dann noch in einem Winkel von 90 Grad auf das Modul, steigt die Stromausbeute weiter an.

Doch auch für nicht perfekte Bedingungen gibt es Lösungen: etwa Panels speziell für die Ausrichtung nach Osten und Westen sowie verschattungsresistente oder bifaziale Module. Letztere können auch Sonnenlicht von hinten aufnehmen und zu Energie umwandeln, da sie auch auf der Rückseite Solarzellen haben. Das macht die Panels im Alltag effizienter.

Baurechtlich ist zudem zu berücksichtigen, dass zum Teil keine Winkel an Balkongittern erlaubt sind, auch wenn die schräge Befestigung für die Ausbeute des Kraftwerks von Vorteil wäre. An manchen Balkonen ist dennoch nur die hängende Montage im 90-Grad-Winkel erlaubt. Wer durch die Vielfalt an Möglichkeiten überfordert ist, kann sich eine individuelle Beratung einholen, zum Beispiel kostenlos durch die Verbraucherzentrale.

7. Welche Speichermöglichkeiten gibt es?

Ein wesentliches Problem bei der Nutzung von Balkonkraftwerken ist, dass ab Werk keine Speicherung möglich ist. Der Grundaufbau sieht vor, dass die produzierte Energie direkt genutzt wird. Ist das nicht der Fall, geht sie ungenutzt und in der Regel unvergütet ins Netz (siehe auch Frage 8).

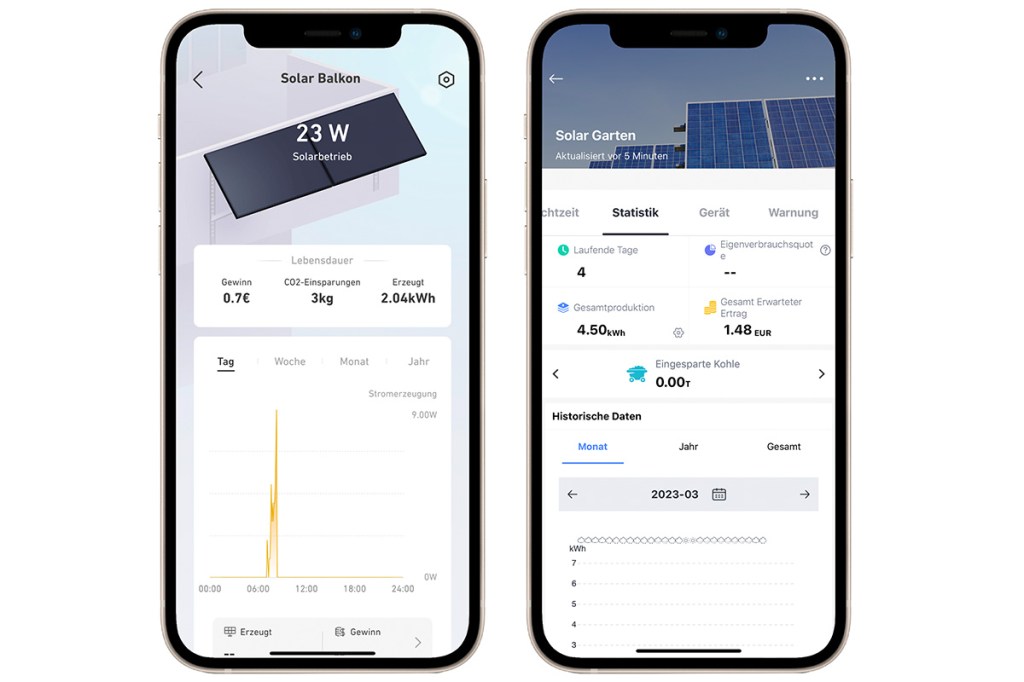

Daher gibt es mittlerweile immer mehr Anbieter, die Speichermöglichkeiten für Stecker-Solargeräte anbieten – teils sogar mit eingebautem Wechselrichter, sodass die Installation noch einfacher wird. Dafür wird ein Akku zwischen Solarpanel und Einspeise-Steckdose geschaltet. Über eine App kann lässt sich dann steuern, wann Strom in der Batterie gespeichert und wann sie wieder abgegeben wird. Der Ertrag der Mittagssonne kann so zum Beispiel teilweise in den Speicher geleitet werden, um ihn dann abends nach Sonnenuntergang nutzen zu können. Dadurch ist die Nutzung der Energie nicht nur auf die Sonnenstunden limitiert.

Eine zugehörige App macht nicht nur die Stromproduktion, sondern auch die Einsparungen greifbar. Die Solarman-App (rechts), die etwa GreenAkku nutzt, ist dabei noch ausführlicher als die App von Anker Solix (links). © Anker, Solarman

Wer keine festinstallierte Lösung haben möchte, kann auch eine mobile Powerstation als Speicher nutzen. Diese kann ganz einfach über jede Steckdose im Haushalt aufgeladen werden. Vorteilhaft ist, dass mobile Speicherlösungen häufig mehr Kapazität für weniger Geld bieten. Ein großer Nachteil ist jedoch, dass der gespeicherte Strom nicht unbedingt aus dem eigenen Kraftwerk stammt. Sind gerade genügend andere Geräte angeschlossen, die den Solarstrom nutzen, kommt wieder der normale, kostenpflichtige Netzstrom aus der Steckdose. Hersteller, wie etwa EcoFlow und Jackery, setzen daher auf flexible Systeme, die sowohl mobile Powerstations als auch Balkonkrafwerk-Speicher darstellen.

Balkonkraftwerk-Speicher im Test: Statisch oder mobil?

Was ist praktischer: ein statischer oder ein mobiler Speicher für das Balkonkraftwerk? IMTEST hat verschiedene Möglichkeiten von Zendure und EcoFlow ausprobiert und erklärt die Unterschiede.

8. Lohnt sich ein Balkonkraftwerk überhaupt?

a) Einspeisevergütung

Reich werden kann man mit einer Mini-PV-Anlage sicherlich nicht. Im Prinzip ist es zwar möglich, eine Einspeisevergütung zu beantragen. Derzeit liegt diese allerdings nur bei wenigen Cent pro Kilowattstunde Energie. Außerdem ist in diesem Falle nicht nur ein Zähler mit Rücklauf-Sperre notwendig, sondern ein Zweirichtungs-Zähler. Dessen Einbau kostet meist zwischen 25 und 75 Euro, und zusätzlich fällt eine jährliche Nutzungsgebühr an. Der Zähler zeichnet dafür sowohl die Energiemenge auf, die aus dem Netz entnommen, als auch die, die ihm zugeführt wird. Einmal im Jahr ist dann eine Abrechnung durch die Nutzenden notwendig, um die Höhe der Auszahlung zu ermitteln. Zudem muss der zusätzliche Lohn in der Steuererklärung angegeben werden. Da Balkonkraftwerke allerdings nur vergleichsweise geringe Mengen an Solarenergie produzieren, lohnt sich der Aufwand im Verhältnis zur Höhe der zu erwartenden Vergütung in der Regel nicht.

b) Rechenbeispiel

Dennoch lässt sich aber eine Menge Strom einsparen, den man sonst kostenpflichtig aus dem Netz beziehen müsste. Das senkt sowohl den CO₂-Fußabdruck als auch die eigenen Energiekosten. Zudem lassen sich Anlagen in der Regel auch mit einer für Balkonkraftwerke angepassten Speicherlösung ausstatten. Diese muss dann aber zusätzlich eingekauft werden und ist nicht immer, mittlerweile aber immer häufiger, im Herstellershop beim Kauf eines Balkonkraftwerk-Pakets dabei. Während Hersteller wie Anker Solix oder Jackery auf die Produktion eigener Speicherlösungen setzen, gibt es auch Kooperationen mit anderen Verkäufer. Etwa Priwatt oder Kleines Kraftwerk arbeiten mit Anker Solix zusammen, um Kaufinteressierten ein Komplett-Set anbieten zu können.

Um den finanziellen Nutzen eines Balkonkraftwerks besser abschätzen zu können, folgt nun ein Rechenbeispiel:

In einem Zwei-Personen-Haushalt mit einem jährlichen Energiebedarf von 2.100 Kilowattstunden und entscheidet sich für ein Balkonkraftwerk mit zwei 400-Watt-Panels und idealer Ausrichtung, liegt der Selbstversorgungsanteil bei etwa 16 Prozent. Das entspricht beim derzeitigen Strompreis von 27 Cent pro Kilowattstunde immerhin einer Einsparung von 89 Euro pro Jahr. Je nach Anschaffungspreis ist demnach davon auszugehen, dass sich ein Steckersolargerät nach 3 bis 10 Jahren amortisiert. Die Lebensdauer liegt hingegen bei mindestens 25 Jahren. Wer sich zudem noch eine Speichereinheit gönnt, kann den Eigenverbrauch noch erhöhen. Das verkürzt die Amortisationszeit theoretisch, allerdings muss für die Berechnung natürlich auch der Preis des Speichers Berücksichtigung finden.

Wer den individuellen Nutzen einmal ausrechnen möchte, findet zum Beispiel auf der Webseite der HTW Berlin kostenlose Online-Rechner rund um Solaranlagen, Balkonkraftwerke und Energiespeicher.

Die 50 besten Energiespar-Tipps 2024: Verbrauch senken & Kosten sparen

Die Energiekosten nehmen ein durchaus großen Posten im monatlichen Haushalts-Budget ein. Aber mit einigen einfachen Tricks kann man Ausgaben für Benzin, Strom und Wasser senken und so bares Geld sparen.

9. Kann ich meinen Wechselrichter auf 800 Watt updaten?

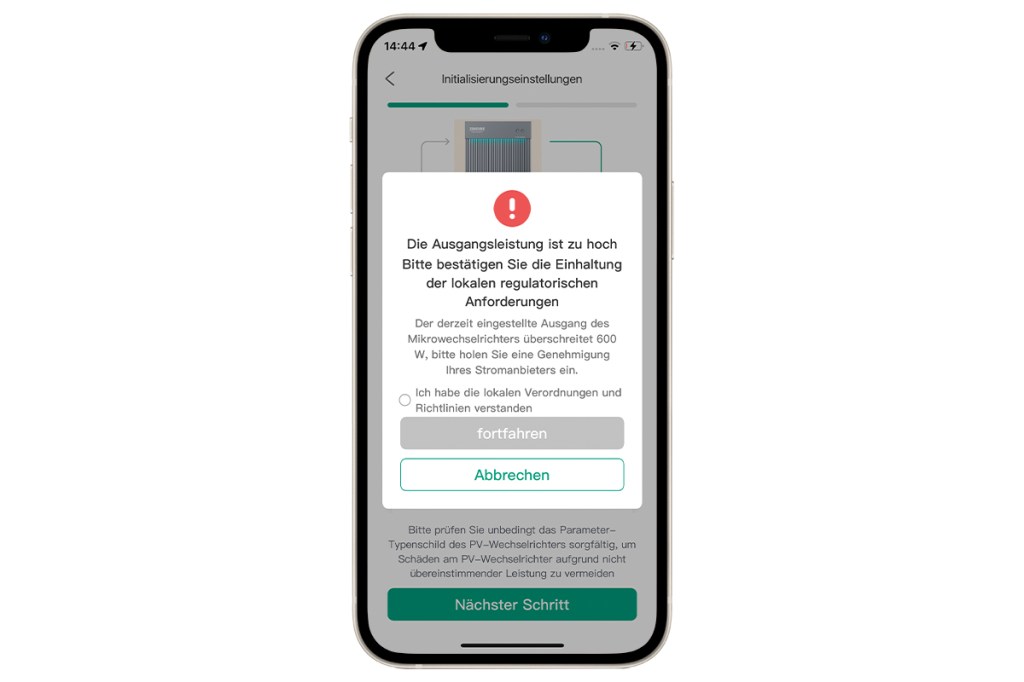

Seit 2024 liegt die Bagatellgrenze auch in Deutschland beim EU-Standard von 800 Watt. Vorher waren hingegen nur 600 Watt erlaubt. Neue Anlagen besitzen daher Wechselrichter, die die erlaubten 800 Watt ins Hausnetz einspeisen können und somit einen maximalen Ertrag erzielen können. Wer eine ältere Anlage besitzt kann aber gegebenenfalls ganz einfach mit einem Update nachrüsten. Viele Hersteller sahen die Gesetzesänderung nämlich bereits einige Monate im Voraus kommen, sodass sie eine Update-Möglichkeit eingerichtet haben. Das gilt es im Einzelfall zu überprüfen.

Ist ein Update nicht möglich, kann es sich langfristig lohnen, den Wechselrichter gegen ein neueres Modell auszutauschen. Je nach Größe und durchschnittlichem Ertrag des Kraftwerks kann dies auch die Gelegenheit sein, eine Speicher-Wechselrichter-Kombination zu kaufen. So lässt sich noch mehr der produzierten Solarenergie auch selbst nutzen.

10. Dürfen mehrere Balkonkraftwerke gleichzeitig laufen?

Das kommt darauf an. Von technischer Seite muss vor allem darauf geachtet werden, dass bei mehreren Steckersolargeräten die Einspeisung über unterschiedliche Leitungen stattfindet. An einem Endstromkreis darf laut VDE nämlich maximal ein stromerzeugendes Gerät angeschlossen werden. In einem Haushalt gibt es allerdings in der Regel mehrere Stromkreise, sodass mit der Unterstützung einer fachkundigen Beratung auch der gleichzeitige Betrieb mehrerer Mini-PV-Anlagen möglich ist. Befinden sich zum Beispiel an verschiedenen Seiten des Hauses Balkone, bietet sich diese Lösung an. Soll ein bestehendes Balkonkraftwerk durch ein weiteres Stecker-Solargerät ergänzt werden, empfiehlt sich hingegen eher, die Wechselrichter zusammenzuschließen, sodass nur ein Kabel für die Einspeisung genutzt werden muss.

Aus regulatorischer Sicht ist beim Betrieb mehrerer Balkonkraftwerke allerdings wichtig, dass jedes Gerät angemeldet wird. Das ist als Nachmeldung beim Marktstammdatenregister vergleichsweise einfach möglich. Ganz wichtig aber: Auch hier gilt wieder die Obergrenze von 800 Watt für die Einspeisung in Deutschland. Diese darf auch bei mehreren Geräten in der Summe nicht überschritten werden – zumindest dann nicht, wenn es nur einen Stromzähler gibt.

In einem Mehrfamilienhaus zum Beispiel dürfen hingegen auch mehrere Parteien gleichzeitig verschiedene Balkonkraftwerke betreiben, da jede Wohnung einen eigenen Stromzähler besitzt.

In Einfamilienhäusern mit mehreren Zählern ginge das theoretisch auch. Hier sollte dann aber abgeklärt werden, ob nicht zum Beispiel eine größere Photovoltaik-Anlage auf dem Dach mehr Ertrag bringen kann als mehrere Mini-PV-Anlagen. Zumal sich in ersterem Fall auch eine Einspeise-Vergütung lohnen kann.

Fazit

Ein Balkonkraftwerk ist ein vergleichsweise einfacher Weg, um im eigenen Zuhause selbst grüne Energie zu erzeugen. Aufgrund der vereinfachten Regelungen zu Installation und Anmeldung kommt diese Variante der Solaranlage auch für zur Miete Wohnende in Frage. Den kompletten Strombedarf kann man aufgrund der geringen, erlaubten Leistung meist nicht damit decken. Dennoch lassen sich mit Stecker-Solargeräten die Energiekosten reduzieren. Der nicht genutzte Strom kommt zudem der Allgemeinheit zugute. Wer sich ein Balkonkraftwerk anschafft, trägt also auf jeden Fall zur Energiewende bei – auch wenn sich die Investition aus finanzieller Sicht meist erst nach einigen Jahren bezahlt macht. Ein weiterer Pluspunkt: Ein Balkonkraftwerk macht auch in der Nachbarschaft Werbung und kann Andere dazu inspirieren, sich ebenfalls mit der Thematik auseinander zu setzen.

Affiliate-Disclaimer

Die mit einem Stern (*) oder einem Einkaufswagen (🛒 ) gekennzeichneten Links sind s.g. Affiliate-Links. Bei Kauf über einen dieser Links erhält IMTEST vom Anbieter eine Provision. Die Auswahl der Produkte wird davon nicht beeinflusst, die Redaktion arbeitet zu 100% unabhängig. Weitere Infos zur redaktionellen (Test-)Arbeit und den journalistischen Standards finden Sie hier.