Die Frühlingstemperaturen lassen nicht nur die Natur insgesamt aufblühen, auch der Rasen kommt nun in Wallung. Dabei können Hausbesitzer beim Blick in den Nachbargarten schon mal neidisch werden und ein schlechtes Gewissen bekommen. Schließlich müsste die eigene Grünfläche dringen gemäht werden, aber die nötige Motivation hält sich in Grenzen. Ein Mähroboter kann hier gut Abhilfe schaffen und derartige Gartenarbeiten selbst erledigen. IMTEST hat fünf Mähroboter getestet, von denen vier ohne ein Begrenzungskabel auskommen. Dabei konnte der Ecovacs Goat O800 RTK* am meisten überzeugen und sicherte sich den Testsieg. Ebenso wurden bereits 2023 fünf Mähroboter getestet, die bis auf einen noch verfügbar sind. Auch damals konnte ein Modell von Ecovacs überzeugen, und zwar der Goat G1*. Alle Ergebnisse hier in diesem Artikel.

Folgende Mähroboter haben am aktuellen Test teilgenommen:

- Ecovacs Goat O800 RTK

- Dreame A1

- Mova 1000

- Eufy E18

- Gardena Sileno Life 750

Das sind die IMTEST Favoriten

Bei einem Mähroboter muss man nicht zwangsläufig meterweise Begrenzungskabel verlegen, so kommt auch der Testsieger Ecovacs Goat O800 RTK ohne aus.

1. Platz & Testsieger: Ecovacs Goat O800 RTK

Recht kompakter Mähroboter mit guter Mähleistung, vielen Konfigurationsmöglichkeiten und guter Hinderniserkennung.

- PRO

- Automatische Rasenkartierung, spezielle Tierschutzfunktion, sehr einfache Einrichtung

- KONTRA

- Benötigt freie Himmelssicht, auf nassem Gras an Steigungen etwas wenig Grip

IMTEST Ergebnis:

gut 2,02

Weitere empfehlenswerte Mähroboter

Die Modelle von Ecovacs, Dreame, Mova und Eufy arbeiten alle mit einer digitalen Karte des Rasens. Lediglich Gardena nutzt bei den Rasengrenzen das Begrenzungskabel, dessen unbestreitbare Stärken in der exakten Kantendefinition und der hohen Zuverlässigkeit liegen. Hier die Stärken und Schwächen der anderen vier Kandidaten im Überblick.

2. Platz: Dreame A1

Nicht ganz neuer, aber insgesamt guter Mähroboter mit LIDAR-Technik, der ohne jegliches Navigationszubehör auskommt.

- PRO

- Hochwertige Verarbeitung, gute Hinderniserkennung, recht einfache Bedienung

- KONTRA

- Gehäuse wegen vieler Öffnungen unten etwas schlecht zu reinigen, hoher Preis

IMTEST Ergebnis:

gut 2,09

3. Platz: Eufy E18

Mähroboter mit ungewöhnlichem Design, aber guter Mähleistung. Einziges Gerät mit serienmäßiger Überdachung im Lieferumfang.

- PRO

- Automatische Kartierung des Rasens, unkomplizierte Handhabung, kompakte Größe.

- KONTRA

- Keine manuelle Steuerung, Hinderniserkennung mit noch etwas Luft nach oben.

IMTEST Ergebnis:

gut 2,15

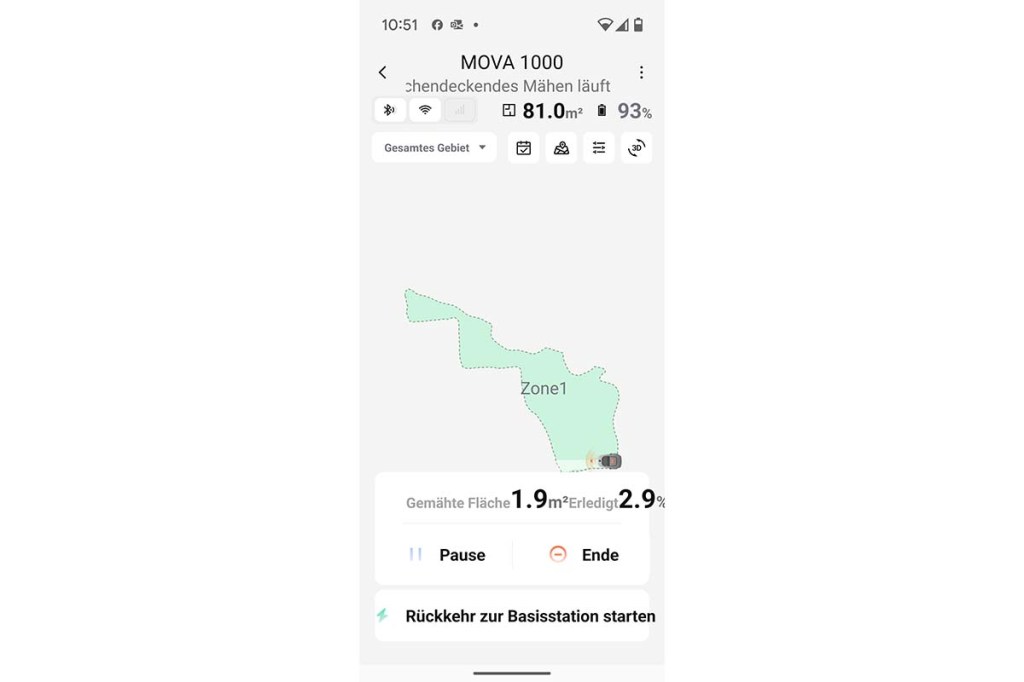

4. Platz: Mova 1000

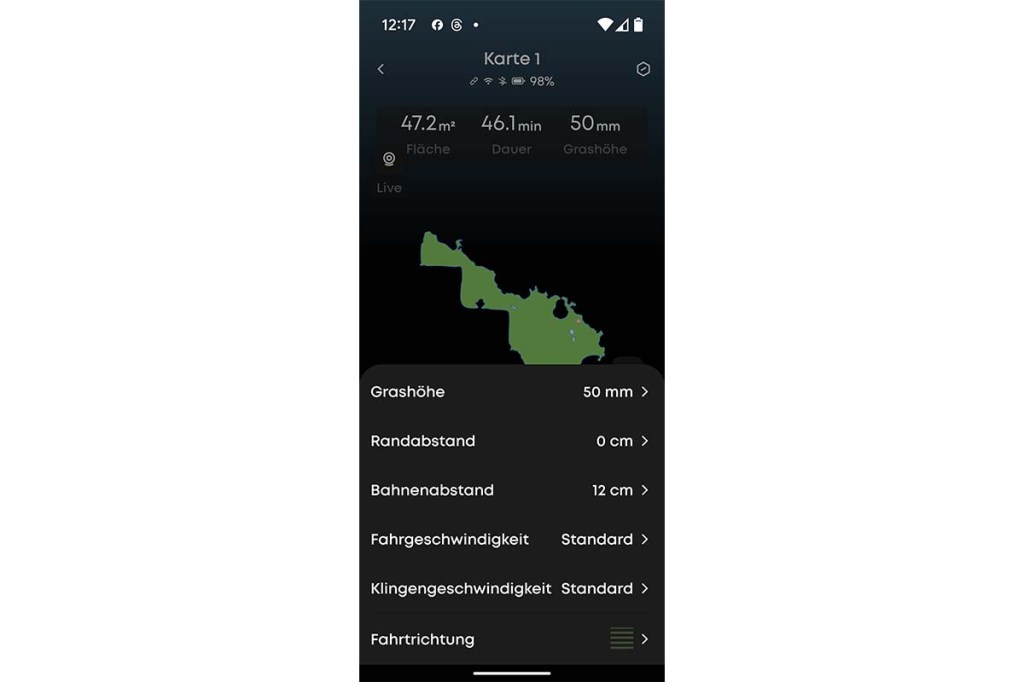

Kleiner „Bruder“ des Dreame A1, der ebenfalls mit LIDAR-Technik navigiert. Ohne weiteres Zubehör funktionsfähig.

- PRO

- Einfache Einrichtung mittels Kartierungsfahrt, viele Einstellmöglichkeiten für den Betrieb

- KONTRA

- Hinderniserkennung nicht immer souverän, Räder bei Nässe nicht immer griffig

IMTEST Ergebnis:

gut 2,16

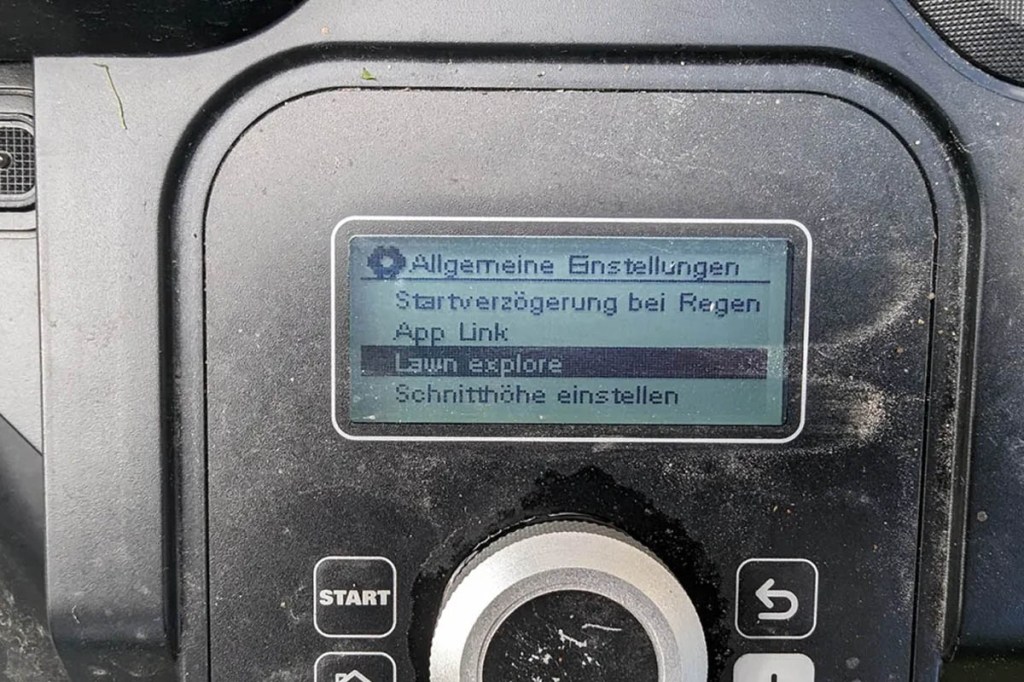

5. Platz: Gardena Sileno Life 750

Klassischer Mähroboter mit Begrenzungs- und Leitkabel und sehr guter Einbindung in das gesamte smarte Gardena-System.

- PRO

- Zuverlässiger Betrieb auch in den Randbereichen, Einrichtung ohne Internet möglich

- KONTRA

- Langwierige Updates, rustikale Hinderniserkennung, etwas umständliche Bedienung

IMTEST Ergebnis:

gut 2,29

Fazit: Darum ist der Ecovacs Goat O800 RTK verdienter Testsieger

Angst vorm mühsamen Verlegen eines Begrenzungskabels muss heutzutage niemand mehr haben. Allen voran Ecovacs zeigt, wie ein moderner Mähroboter mit automatischer Rasenkartierung und vernünftiger Hinderniserkennung funktionieren kann. Der Goat O800 RTK benötigt zwar eine Antenne, die aber nicht wirklich störend wirkt. Dafür ist er gerade angesichts dessen, was er kann und wie ordentlich er mäht, auch noch ziemlich günstig. Dennoch muss man sich darüber klar sein, dass auch dieser Mähroboter auf einigen sehr steilen, unwegsamen Grasflächen an Grenzen kommt, ebenso wie bei nicht überfahrbaren Kanten. Dann hilft nur noch Handarbeit. Trotzdem ist das Gerät in den meisten Fällen eine spürbare Erleichterung.

Die Testergebnisse im Detail

So testet IMTEST Mähroboter

Damit die Einrichtung der vier „kabellosen“ Mähroboter überhaupt funktioniert, ist jeweils die Installation einer App nötig, die auch alle eine Registrierung erfordern. So hat man aber ggf. dann auch von unterwegs Zugriff auf den entsprechenden Mäher. Ebenfalls wichtig: Dort, wo die Ladestation platziert werden soll, muss es WLAN-Empfang geben, weil die Gefährte mit dem Funknetz verbunden sein müssen, Das Herstellen der Verbindung erfolgt über die entsprechende App während des bei allen vier Herstellern gut geführten Ersteinrichtungsprozesses.

Kartierung der Rasengrenze

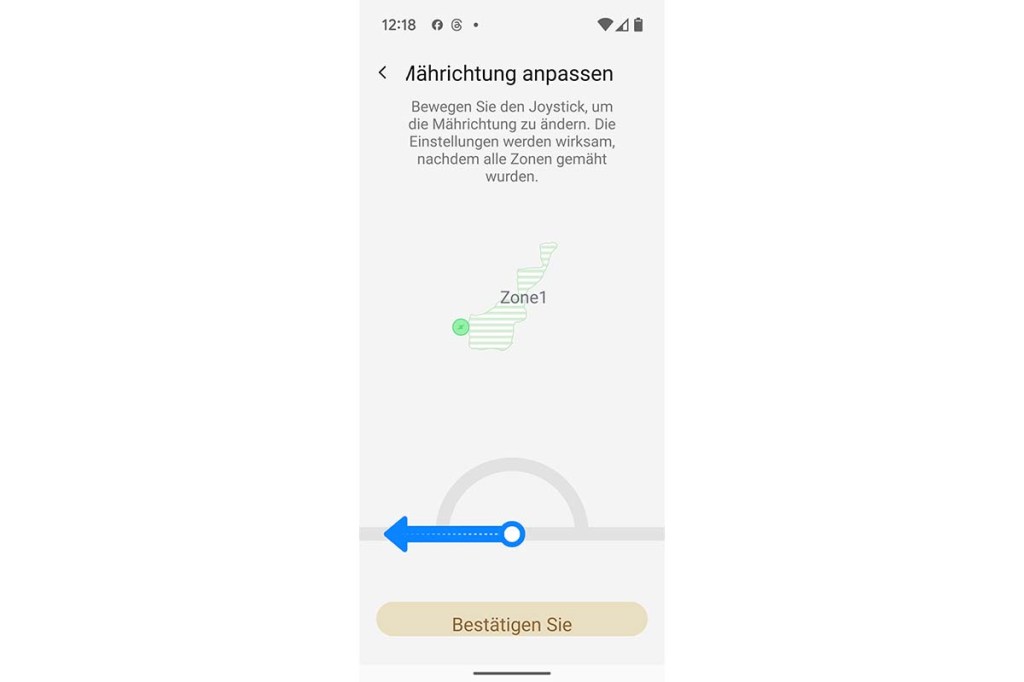

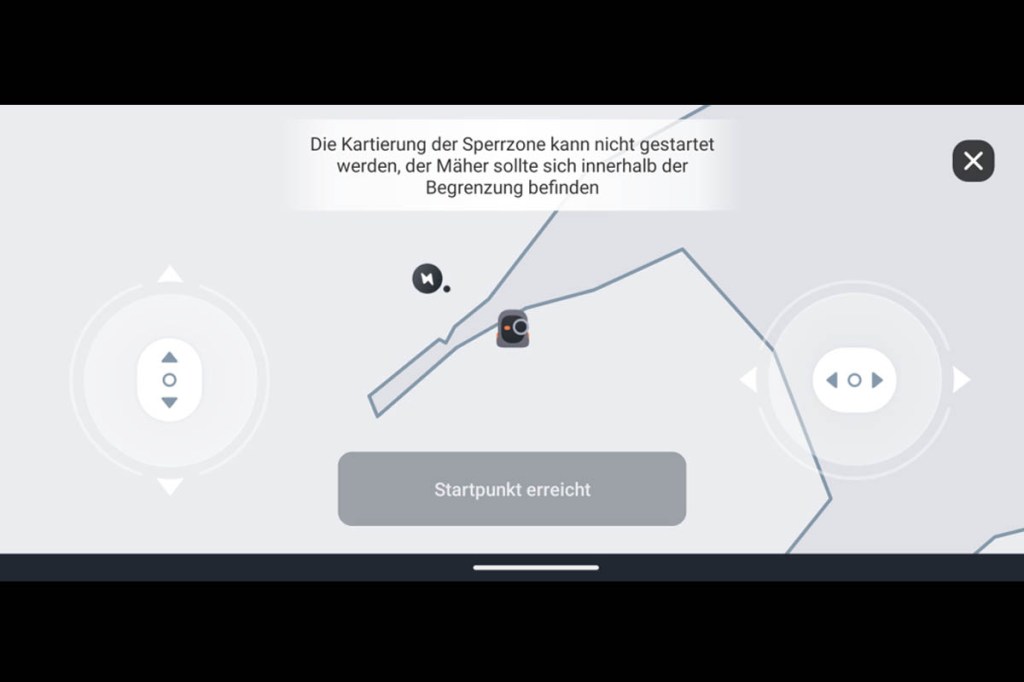

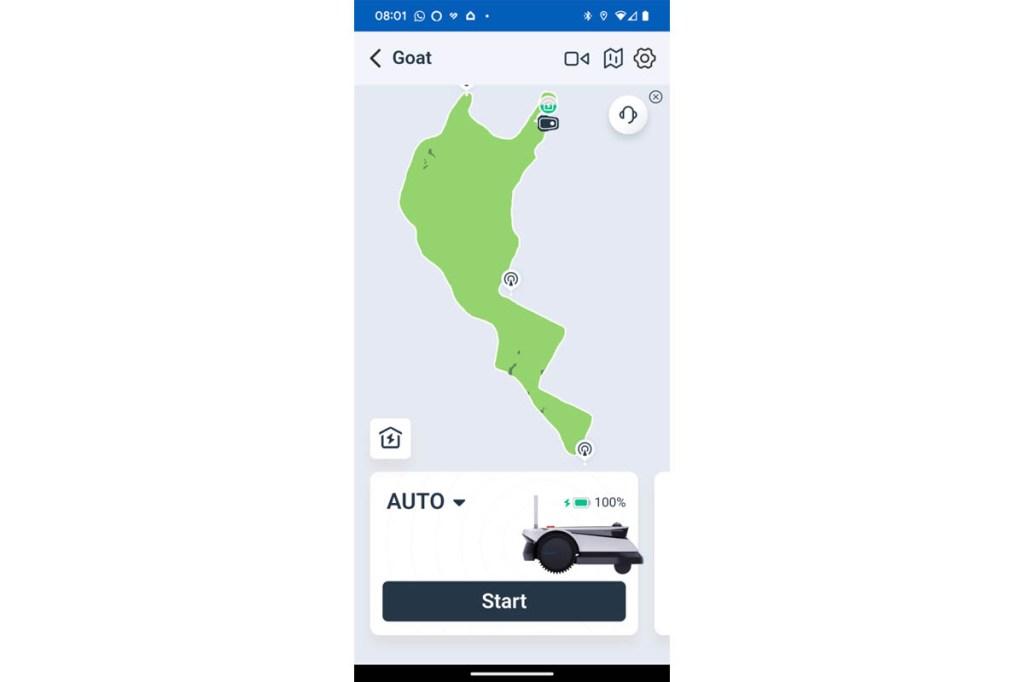

Teil dieser Ersteinrichtung ist dann auch das Kartieren der Rasengrenzen. Bei Dreame und Mova kommt die App als Fernbedienung zum Einsatz. Damit steuert man die Geräte entlang der Kante, eine ursprünglich aus der Fernerkundung stammende Technik namens LIDAR (Light Detection and Ranging) erstellt währenddessen eine Art topografischer Karte des Rasens, die im Laufe der Zeit immer weiter verfeinert und verbessert wird. Da letztlich Mova eine zweite Marke von Dreame ist, ist das Verfahren hier bei beiden Maschinen identisch, was übrigens auch für Ladestation und App gilt. Bei Ecovacs lässt sich die Grenzkarte ebenfalls durch eine gesteuerte Fahrt erstellen, allerdings kann der Mäher auch selbstständig nach den entsprechenden Rasenkanten suchen. Um die Unterschiede zwischen Gras und Rändern zu erkenne, nutzt er ebenfalls ein LiDAR-unterstütztes Verfahren. Die Positionsbestimmung allerdings erfolgt per RTK-Navigation, was so viel bedeutet, wie Satellitennavigation in Echtzeit. Dafür muss beim Ecovacs zusätzlich zur Basis noch eine schmale Antenne in den Boden gesteckt werden; das System braucht möglichst freie Sicht zum Himmel.

Die Kartierung mittels Fernbedienung klappt zuverlässig, ist zügig und präzise. Aber bei Ecovacs liefert im Test trotz oft nicht klar definierter Rasenkanten auch die automatische Kartenerstellung ein sehr gutes Ergebnis. Das gilt für den Eufy, der nur automatisch kartieren kann, nicht uneingeschränkt. Der Mähroboter nutzt eine Hersteller-eigene Technik namens TrueVision, die über Kameras und entsprechende Softwarealgorithmen eine virtuelle Rasenkarte erstellt. Allerdings fährt sich der Mäher während des Kartierens im Test zwei Mal in einem Beet fest, weil er zu weit vom Gras abkommt. Er ist aber „intelligent“ genug, um diese Stellen beim nächsten Mal zu vermeiden.

Übrigens nutzt auch der Gardena innerhalb der festgesetzten Grenzen ein vom Hersteller entwickelts System namens Lona (Lokalisierung und Navigation), um den Mähbereich dann im Detail zu kartieren. Das erfolgt automatisch und mündet auch in einer für den Nutzer sichtbaren und bearbeitbaren Karte wie bei den anderen vier Geräten. Und wie bei den anderen vier Mähern auch, kann der Gardena mehrere Mähbereiche anfahren, die über vorher festgelegte Pfade angefahren werden.

Die Mähroboter im Betrieb

Um es vorwegzunehmen: Grashalme kürzen können alle fünf Mähroboter. Besonders, solange die Messer scharf sind. Die halten je nach Nutzungsintensität jeweils 80 bis 100 Betriebsstunden. Unser Testrasen mit gut 130 qm, für den die Mäher im Schnitt etwa eineinhalb Stunden benötigen, lässt mit einem Messersatz also rund 50-mal mähen. Läuft ein Mäher alle zwei Tage, müssen die Klingen im Testszenario alle drei Monate oder zwei Mal pro Saison getauscht werden. Mindesten ein Satz Ersatzmesser liegt entsprechend jedem Mäher bei.

Die Mähhäufigkeit lässt sich dabei jeweils per App festlegen, was auch beim Gardena sowohl funktioniert, wenn er in das Smart-System des Herstellers integriert wurde, als auch über direkte Programmierung am Gerät, was ein Alleinstellungsmerkmal ist. Die smarten Funktionen, die dann über den mitgelieferten Controller aktiviert werden können, kommen praktisch obendrauf. Der gesamte Installationsprozess ist ein wenig umständlich, aber gut erklärt und damit auch für weniger Technik-affine Menschen problemlos durchführbar. Trotzdem bleibt die Frage, ob ein Firmware-Update heutzutage noch mit bis 90 Minuten veranschlagt werden muss, wie es die Gardena-App macht. Mit dem Hinweis, es könne bei größerer Entfernung zum Gateway auch länger dauern. Wohlgemerkt: Es geht um die Firmware eines Mähroboters, nicht um die eines Airbus.

Bei der Konfiguration des Mähverhaltens muss man wissen, dass kein Roboter dafür konzipiert ist, so zu mähen, wie man das von einem konventionellen Gerät gewohnt ist. Es werden also nicht jedem Samstag knapp drei Zentimeter oder alle zwei Wochen gut 6 cm Gras heruntergeschnitten. Die Roboter sind dafür gedacht, viel häufiger zu fahren und das Gras ständig gleichmäßig kurz zu halten. Das beantwortet auch die Frage nach dem Grasschnitt, denn beim täglichen Mähen nimmt so ein Gerät dann vielleicht drei, alle zwei Tage fünf oder sechs Millimeter Gras weg. Diese kleinen Abschnitte verbleiben auf der Fläche wie beim Mulchen mit einem klassischen Mäher, bei dem der Grasschnitt nochmal zum weiteren Zerkleinern ins Mähwerk zurückgeworfen wird. Die Schnitthöhe ist bei allen fünf Robotern variabel. Bei Ecovacs, Mova und Gardena wird sie manuell eingestellt, bei Dreame und Eufy über die App. Letzteres macht die Mäher zwangsläufig teurer und ist eigentlich unnötig, weil die Höhe im Laufe der Saison nicht allzu häufig variiert wird.

Ein grundsätzliches Problem, das aber auch normale Rasenmäher haben, bleiben erhöhte Rasenkanten. Kein Mäher kommt exakt bis an die Kanten; hier ist dann zwischendurch immer mal wieder die Kantenschere oder der Fadenschneider gefragt.

Das Mähen selbst erfolgt im Test bei allen Mähern sehr planvoll; sie fahren den Rasen koordiniert in Bahnen ab. Dabei lässt sich durchweg die Geschwindigkeit anpassen, für wahlweise ein schnelleres oder ein besseres Ergebnis. Denn je schneller die Roboter fahren, desto häufiger bleiben auch mal Grashalme stehen.

Mähroboter und Hindernisse

Das ideale Terrain für Mähroboter sind ebene Rasenflächen, auf denen weder Kinder noch Hunde nach Herzenslust ihr Spielzeug verteilen und die von überfahrbaren, klar definierten Kanten begrenzt werden. Hindernisse, die flacher als 5 cm sind, werden für die Mäher generell zum Problem, was naheliegend ist, denn sie sollen ja nicht von jedem Grasbüschel zum Ausweichen gezwungen werden. Im schlechtesten Fall lernt dann ein Mähwerk aber eben auch Steine, Frisbees, Wasserpistolen oder Tennisbälle kennen. Doch beim Igel hört der Spaß auf. Die Tiere ergreifen schließlich nicht die Flucht, sondern rollen sich zusammen und warten, bis die Gefahr vorbei ist. Das Mindeste, was hier hilft, ist, tagsüber zu mähen und nicht bei Dämmerung oder Dunkelheit. Beim Ecovacs, der auch so bei der Erkennung am zuverlässigsten arbeitet, gibt es sogar in der App eine extra Tierschutzfunktion; Gardena bietet ähnliches.

Grundsätzlich zeigt der Test allerdings, dass der Einsatz von Software- und/oder KI-gestützter Erkennungslogik, wie sie bei allen Mährobotern zum Einsatz kommt, ein deutlicher Fortschritt gegenüber anderen Verfahren wie mechanischen oder reinen Ultraschall- Sensoren ist. Dennoch ist hier noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, weil alle Geräte während des Tests Probleme mit spontan und in Kurzdistanz (< 80 cm) auftauchenden Hindernissen haben, selbst, wenn es sich um größere Steine handelt. Der Eufy konnte zudem auch eine dicke Wurzel nicht als Hindernis identifizieren und hat sich beim ersten Mal darauf festgefahren.

Eine andere Form von Hindernis ist die Steigung in einem Teil des Testgeländes. Vor allem nasses Gras und weicher Boden lassen die Mäher bergauf kämpfen; insbesondere den Ecovacs und den Mova. Mit unguten Folgen für die Stellen des Rasens, auf denen die Räder durchdrehen und sich allmählich in den Boden wühlen. Immerhin merken die Roboter, dass es nicht vorwärts geht und versuchen, den Hang in anderem Winkel anzufahren, bis sie dann erfolgreich vorwärtskommen. Trotzdem sieht man die Spuren dieser Bemühungen. Und zwar auch in den mit Erde zusitzenden Lamellen der Räder, die dadurch nicht griffiger werden. Fairerweise muss man aber sagen, dass die Spuren deutlich ausgeprägter sind, wenn ein konventioneller Mäher mit Radantrieb seine Haftung verliert, weil sich dann gleich ein paar PS in den Boden wühlen.

Allerdings verfügen mit Ausnahme des Gardena auch alle Mäher über einen Regensensor, sodass sie, sobald es nass wird, automatisch zur Basis zurückkehren. Unangenehm kann es werden, wenn die Roboter aus einer misslichen Lage herausgetragen werden müssen. Werden die Mäher zu heftig oder zu lange angehoben, springt der Diebstahlschutz an. Das bedeutet, dass die Geräte erst einmal durch die Eingabe des bei der Ersteinrichtung festgelegten Codes oder eine spezielle Tastenkombination wieder freigegeben werden müssen, bevor es weitergehen kann. Beim Dreame lösen wir zudem ein paar Mal den akustischen Diebstahlalarm aus, der ebenfalls nur mit Code deaktiviert werden kann. Beim Gardena wiederum ist auch ein Umkonfigurieren ohne Code grundsätzlich nicht möglich, was einen Diebstahl zwar nicht unmöglich, aber sinnlos macht. Zudem teilen alle Mäher in ihren Apps mit, wenn etwas Außergewöhnliches passiert.

Begrenzungskabel: Viele Mähroboter brauchen es nicht mehr

Um zu verstehen, was es mit diesem offenbar sehr abschreckenden Kabel auf sich hat, muss man wissen, dass Mähroboter bis vor wenigen Jahren ziemlich „dumme“ Maschinen waren. Anders als ihre Stiefgeschwister, die Saugroboter, sind sie nicht durch Wände daran gehindert worden, durch sämtlich Gärten der Nachbarschaft nebst zugehörigen Blumen- oder Gemüsebeeten unkontrolliert weiterzufahren. Rasenkanten sind nun einmal flach. Bis heute besteht bei vielen Geräten die Lösung für dieses Problem darin, entlang der kompletten Rasenkante ein dünnes Kabel zu verlegen, das bei der Ladestation beginnt und dort auch wieder endet. In diesem Ring wird ein leichtes elektromagnetisches Feld induziert, dass dem Mähroboter signalisiert, dass er hier nicht weitergeht. Eine Art unsichtbarer Weidezaun.

Das bedeutet in der Praxis aber, bei 500 qm Rasenfläche, je nach Kantenlänge um 100 Meter Kabel verlegen zu müssen. Das wird entweder in einen schmalen Schlitz wenige Zentimeter tief in den Boden gedrückt oder aber auf dem Rasen straff gespannt auf der Oberfläche mit einem speziellen Erdnagel befestigt. Diese Nägel müssen im Abstand von 50 bis 70 cm gesetzt werden. Pfuschen ist dabei nicht, denn steht das Kabel irgendwo hoch, besteht die Gefahr, dass der Mäher es selbst durchtrennt. Man kann sich denken, dass diese Form der Roboter-Installation mühsam und langwierig ist, weshalb eben viele davor zurückschrecken, zumal es nicht einfacher wird, wenn noch Mähverbotszonen durch zusätzliche Schlaufen um diese Zonen herum definiert werden müssen oder man zwei Mähbereiche festlegen will. Hinzu kommt zumindest bei größeren Flächen oft noch ein drittes Kabel, das von der Station zur gegenüberliegenden Begrenzung führt und das als Leitkabel dient, damit der Mäher seine Basis wiederfindet.

Die besten Mähroboter ohne Begrenzungskabel im Überblick

Rasen schneiden, während man die Sonne auf der Terrasse genießt. Möglich machen es Mähroboter ohne Begrenzungskabel.

Die Top-Modelle 2023

Ebenfalls fünf Mähroboter ohne Begrenzungskabel haben sich bereits 2023 den Vergleichstest gestellt. Vier von ihnen sind noch verfügbar.

Die besten Mähroboter // IMTEST

Rasenmäher und künstliche Intelligenz (KI) passen nicht zusammen? IMTEST, das Verbrauchermagazin der Funke Mediengruppe, meint doch.

1. Platz & Testsieger: Ecovacs Goat 1

Ein gut durchdachter Mähroboter mit überraschend leistungsfähiger KI und guter Mählesitung selbst am Hang.

- PRO

- Der Ecovacs Goat ist ein Mähroboter, der sich komfortabel in Betrieb nehmen und dann umfangreich konfigurieren lässt. Die Mähleistung kann sich sehen lassen und auch die Effizienz beim Mähen ist wirklich gut.

- KONTRA

- Der Mähroboter benötigt Navigationsbaken; je nach Form des Rasens auch mehr. Als im Lieferumfang des Goat enthalten sind. Das weiße Gehäuse ist ein wenig schmutzanfällig.

IMTEST Ergebnis:

gut 1,9

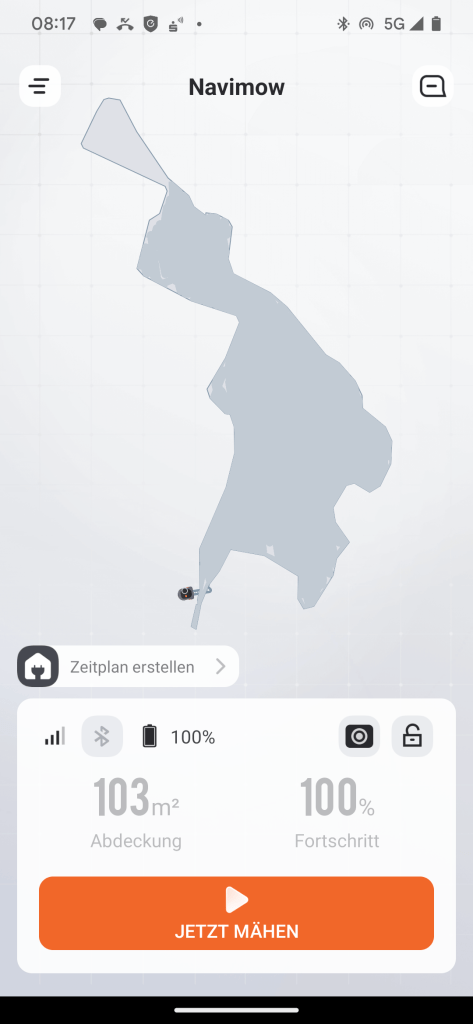

2. Platz: Segway Navimo H500E

Wuchtiger Mähroboter mit guter KI-basierter Mähplan-Erstellung. Bei Hindernissen nicht immer ganz sattelfest.

- PRO

- Mit dem Navimov H500E liefert Segway einen gut einzurichtenden und im Betrieb komfortablen Mähroboter ab, der lediglich einen GPS-Repeater (im Lieferumfang) benötigt.

- KONTRA

- Die App ist nicht immer ganz intuitiv zu bedienen und auch das Display ist recht knapp. Zudem gibt es die Vision Fence-KI-Kamera nur als kostenpflichtiges Extra.

IMTEST Ergebnis:

gut 2,1

3. Platz: Ecoflow Blade

Sehr futuristische Maschine mit vielen cleveren Ideen, die aber nicht immer ganz frei von Kinderkrankheiten sind. Aktuell ist diese Modell nicht mehr verfügbar.

- PRO

- Der Ecoflow Balde kommt mit umfangreichen Installationshilfen und besticht durch sein außergewöhnliches Design sowie durch die Möglichkeit, einen Fangkorb zu nutzen.

- KONTRA

- Das Mäheergebnis ist nicht immer ganz optimal; das Fahrwerk kommt nicht immer gut mit dem Untergrund zurecht. Trotz Hilfen ist Installation etwas umständlich.

IMTEST Ergebnis:

gut 2,3

4. Platz: Worx Landroid Vision M600

Recht kompakter Mähroboter ohne GPS-Unterstützung. Kompatibel zum übrigen Worx-Akkusystem.

- PRO

- Verfügt man übe einen klar abgegrenzten Rasen, erfolgt die Erstinbetriebnahme und Kartierung praktisch völlig autark. Zudem ist der Worx recht geländegängig.

- KONTRA

- An „ausgefransten“ Rasenkanten verzweifelt der Mähroboter gerne und fährt sich dann auf der Suche nach dem Rasen derart fest, dass man ihn manuell zurück in die Spur bringen muss.

IMTEST Ergebnis:

befriedigend 2,8

5. Platz: Einhell Freelexo Cam 500

Kompakter Mähroboter ohne App-Bedienung und manchmal etwas rustikaler Hinderniskerkennung via Stoßsensor.

- PRO

- Einhells Freelexo Cam 500 zeichnet sich durch ein übersichtliches Bedienfeld und vor allem durch einen sehr fairen Preis aus.

- KONTRA

- Für die Rücknavigation ist ein kurzes Begrenzungskabel nötig; Bereich lassen sich temporär nur mittels Magnetband absperren. Bei der Verarbeitung gibt es Luft nach oben.

IMTEST Ergebnis:

befriedigend 3,1

Fazit: Leise im Betrieb, gute App – so überzeugte der Goat 1 von Ecovacs

Gerade die Mähroboter mit manuell per App kartierbaren Grenzen und GPS sind ein enormer Fortschritt zu den nervigen Begrenzungskabeln. Allerdings kommen auch sie nicht komplett ohne Installationsaufwand aus; aber das Ganze ist gerade bei größeren oder mehreren Rasenflächen viel komfortabler und flexibler. Besonders gut macht sich hier die Ziege, wie Goat auf Deutsch heißt. Der Ecovacs arbeite leise, präzise und kommt auch mit den Kanten recht gut zurecht. Die App ist durchdacht und umfangreich, ebenso die Ladestation mit der Kamerareinigung. Und dann stimmt am Ende auch das Preis/Leistungsverhältnis.

Die Testergebnisse 2023 im Detail

Das leisten die Mähroboter im Test

Alle fünf Mäher im Test kommen ohne lästige Begrenzungskabel aus, die man entlang der Rasenkante oder auch um Hindernisse herum verlegen müsste. Der Einhell Freelexo Cam 500 benötigt allerdings noch eine Drahtschleife um die Basis herum, damit er diese auch wiederfindet. Und auch sonst ist das Ganze zumindest bei Einhell und bei Worx unter Umständen nicht ganz so trivial, wie es die Hersteller den Nutzer glauben lassen. Beide Mäher arbeiten ohne vorherige manuelle Rasenkartierung, der Worx zudem ohne Satellitenunterstützung. Sie sollen sich ihr Arbeitsgebiet mittels integrierter Kameras und weiterer Sensoren erschließen. Das funktioniert auf einigermaßen ebenen, klar definierten und sauber abgegrenzten Rasenflächen sehr gut. Gibt es aber mit Gras bewachsene Stufen oder Randbereiche mit hohem Grasbewuchs, arbeiten sich die Geräte mühsam und recht ergebnislos ab.

Im Test jedenfalls brauchte es ein paar Ladezwischenstopps, und am Ende musste an der Kante trotzdem noch nachgebessert werden. Entsprechend empfehlen sowohl Einhell als auch Worx in ihren Anleitungen, solche Areale mittels der mitgelieferten Magnetbänder abzugrenzen.

Einhells Mähroboter ohne App

Leider wird das Erschließen des Mähbereichs und seiner Grenzen nicht einfacher, wenn man den Mähroboter nur mit ein paar Tasten bedienen kann. Aber beim Einhell ist keine andere Steuerung vorgesehen, eine App gibt es nicht. Nach einer ersten missglückten Kartierung ist ein Rücksetzen erforderlich, was mit einer Tastenkombination erfolgt. Immerhin hilft die zwar nicht sehr schön gestaltete, aber inhaltlich ordentliche Anleitung immer weiter – auch bei Fehlern.

Worx: App mit begrenztem Nutzwert

Worx biete immerhin eine App, aber wie schon erwähnt, sucht sich der Mähroboter im Prinzip selbstständig seine zu bearbeitenden Flächen. RFID-Transponder helfen ihm dabei übrigens, wenn zwischen Flächen gewechselt werden muss. Mit der App und Googles dort integriertem Augmented Reality-Service kann man zwar seinen Rasen kartieren, der Mäher selbst hat von dieser Kartierung leider gar nichts. Immerhin kann der Landroid ansonsten über die App gestartet und aktualisiert werden, auch das Erstellen von Zeitplänen ist kein Problem. Allerdings ist hier im Vergleich zum Einhell die Bedienung am Gerät selbst auch deutlich komfortabler. Ein gutes Display und eine verständliche Menüführung machen den Mäher auch dann gut bedienbar, wenn man das Smartphone mit der App gerade nicht zur Hand hat.

Mähroboter: Kartierung erleichtet vieles

Die Mähroboter von Ecoflow, Ecovacs und Segway dagegen nutzen GNSS (Satellitennavigation) in Verbindung mit vorher definierten Grenzen. Man macht zu Beginn jeweils mittels der App-Fernbedienung eine Kartierungsfahrt entlang der gewünschten Rasenkante, was recht gut funktioniert.

Übrigens: Auch Mäh-Verbotszonen lassen sich auf die gleiche Weise in die entstandene Rasenkarte einfügen. In den Apps ist das jeweils Schritt 2 nach dem Kartieren der Rasengrenzen.

Kameras – beim Segway optional – erfassen zudem bei allen Mähern das Gelände und meist auch temporäre oder dauerhafte Hindernisse, die so ebenfalls Teil der Karte werden. So macht der Goat beispielsweise noch eine extra Hindernis-Erkennungsfahrt während des Einrichtungsprozesses. Bei dem Mähroboter kann die Kamera zudem noch zur Überwachung genutzt werden; sie sendet auf Wunsch ihr Livebild an die Smartphone-App. Der Mäher kann dabei an den Ort gesteuert werden, den es zu begutachten gilt.

Hinderniserkennung zuverlässig

Die Mähroboter verfügen, wie schon erwähnt, alle über Kameras, die mit einer Ausnahme auch mit Gegenlicht und Lensflare klarkommen. Lediglich der Einhell tut sich da etwas schwer. Er nutzt zur Hinderniserkennung überwiegend seine Ultraschall-, Stoß-, Kipp- und Hebesensoren. Die Kamera dient vor allem dazu, die Art des Untergrunds festzustellen. Entsprechend tickt der Roboter schon mal vorsichtig an ein Hindernis an, bevor er es vermeidet. Gepaart mit entsprechend intelligenter Software erkennen alle vier anderen Geräte Hindernisse recht zuverlässig visuell und schnell. Auf überwachsenen Wurzeln oder Steinen fahren sich die Mäher aber dennoch mitunter fest.

Solche Stellen nimmt man bei allen Modellen besser manuell aus dem Mähbereich aus. Der Goat versucht übrigens mittels KI auch, explizit Tiere zu identifizieren; auch bietet er einen definierbaren Tierschutzzeitraum, in dem nicht gemäht wird.

Rasen säen, düngen, pflegen: Anleitung für das perfekte Grün

Wie Sie für einen schönen Rasen sorgen und sich lange daran erfreuen, erfahren Sie hier.

Ordentliches Mähergebnis

Die Mähroboter von Einhell und Worx befahren den Rasen nach dem Zufallsprinzip, was etwas planlos wirkt. Die anderen Geräte ziehen KI-ermittelt parallele Bahnen, wobei der Blade aber schon mal kurz den Faden verlieren und seine Spur verlassen kann. So oder so mähen alle Geräte in der Fläche aber gleichmäßig und gut.

Die Schnitthöhe ist bei allen Robotern von einem bis sechs Zentimetern einstellbar, beim Ecoflow von 2 bis 7,6 cm. Der Goat und der Segway arbeiten auch recht sauber die Rasenkanten ab; hier hat der Ecoflow noch Luft nach oben, weil er mehrfach die festgelegten Grenzen über- oder sich selbst festfährt. Lästig: Hebt man ihn zurück in den Arbeitsbereich, wird man von der App darauf hingewiesen, dass das Gerät erst zur Station zurück muss. Bei allen anderen Mähern reicht es, den Entsperrcode einzugeben, damit sie ihre Arbeit fortsetzen können.

Bei Worx und Einhell braucht es eben die klar erkennbare Abgrenzung, damit die Geräte überhaupt ein zielführendes Mähen der Rasenkanten angehen können. Andernfalls bleibt der Effekt der gleiche wie schon beim Erfassen des Grundstücks: Die Mäher fahren wieder und wieder in dasselbe Areal und suchen ergebnislos nach Bodenstrukturen, die ihnen das Orientieren und Navigieren ermöglichen. Aus dieser misslichen Lage kommen sie selbst dann nicht heraus, wenn man sie manuell nach Hause schicken will; beide Mäher sind in solchen Situationen regelrecht desorientiert.

Affiliate-Disclaimer

Die mit einem Stern (*) oder einem Einkaufswagen (🛒 ) gekennzeichneten Links sind s.g. Affiliate-Links. Bei Kauf über einen dieser Links erhält IMTEST vom Anbieter eine Provision. Die Auswahl der Produkte wird davon nicht beeinflusst, die Redaktion arbeitet zu 100% unabhängig. Weitere Infos zur redaktionellen (Test-)Arbeit und den journalistischen Standards finden Sie hier.